(ISSN 1430-6972)

IP-GIPTDAS=28.09.2010 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 14.09.10

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright

Anfang_In Memoriam 28.9.10_ Überblick_ Rel.Aktuelles_Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service-iec-verlag_Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

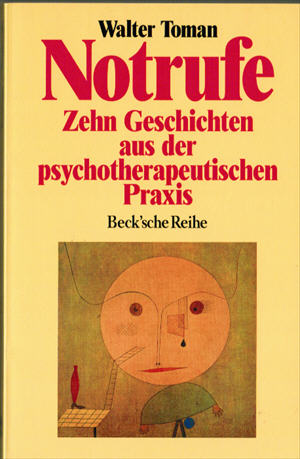

In memoriam Walter Toman 28.09.2010

Mit Dank an die Erben und den C.H.

Beck-Verlag

"Erläuterndes Nachwort

Wenn es viele Formen und Schulen der Psychotherapie gibt, welche von ihnen wurden hier dargestellt?

Alle jene, bei denen Psychotherapeuten ihren Klienten oder Klientengruppen (Paaren, Familien, Teilnehmern von Gruppentherapien) mit Wohlwollen begegnen, sie annehmen, wie sie sind, und sie reden lassen, was und wie sie wollen. Dazu gehört nicht nur das, was Klienten sich vorgenommen haben, ihren Therapeuten zu erzählen, sondern auch alles, was ihnen spontan dazu einfällt, auch Dinge, die ihnen unangenehm oder peinlich sind. Es ist ihnen allerdings auch freigestellt zu schweigen, solange sie wollen. Die Hoffnung ist dabei, daß Klienten mit zunehmendem Vertrauen in die Behandlung und in die Person des Psychotherapeuten beziehungsweise der Psychotherapeutin eines Tages auch darüber sprechen werden. Was die Klienten und Klientinnen davon abhält, ihr „innerer Widerstand", wird akzeptiert, solange er anhält. Ermahnungen oder Befehle, solche inneren Widerstände aufzugeben, sind nach Meinung der Psychotherapeuten fruchtlos und schüchtern die Klienten allenfalls ein. Unter Umständen nötigen sie zur Vortäuschung eines Vertrauens, das der Patient noch nicht hat. Innere Widerstände werden, wenn sie nicht von selbst schwinden, lediglich zu umgehen versucht. Die Klienten befinden letztlich selbst darüber, ob und wann sie sich darauf einlassen. Sie sind die entscheidende Instanz.

Ferner hören die hier dargestellten Psychotherapeuten aufmerksam und anteilnehmend zu. Die Themen bestimmen die Klienten. Die Therapeuten helfen ihnen behutsam bei der Weiterentwicklung der Themen, kommen auf bereits angesprochene Themen zurück und fragen, wo immer möglich, nach konkreten Beispielen. Sie regen Vergleiche vergangener Erlebnisse und Erfahrungen der Klienten mit neueren und gegenwärtigen Erleb- [>208] nissen und Erfahrungen sowie mit den Zukunftshoffnungen der Klienten an. Das psychotherapeutische Gespräch erstreckt sich über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über subjektive und objektive Gegebenheiten im Leben und in den persönlichen Beziehungen der Klienten. Frühe Beziehungserfahrungen, insbesondere in der Ursprungsfamilie, der Nachbarschaft und heimatlichen Umgebung während Kindheit und Jugend des Klienten, spielen darin im allgemeinen eine nachhaltige Rolle. Häufige Themen sind Geborgenheit und Zugehörigkeit, sinnliches Genießen, Versorgtsein, Erholung, Entspannung; Leistung, Arbeit, Konkurrenz, Kooperation, Erfolg, Anerkennung, Sicherheit, Macht, Besitz; Liebe, Freundschaft, Fürsorge, Treue, Vertrauen, Lebensglück, Lebenssinn. In allen Bereichen geht es aber auch um Überforderungen, Enttäuschungen, Entbehrungen, Mängel und Verluste, insbesondere von vertrauten und geliebten Personen, um damit verbundene Ängste, Trauer, Depressionen und Aggressionen, um Unglück und Verzweiflung, Meinungsverschiedenheiten und Streit mit anderen Menschen, um innerliche Konflikte und Verzichte.

Schließlich achten die Psychotherapeuten stetig auf die Beziehung zwischen Klient und Psychotherapeut, die sich entwickelt und verändert.

Die Psychotherapeuten wissen um die Vorgänge, daß im Alltag jedes Menschen neue Beziehungen zu anderen Menschen vorerst nach dem Muster ähnlicher, bereits vertrauter Beziehungen eingegangen werden. Die Eltern-Kind-Beziehung eines Menschen ist das früheste und älteste Muster für seine Beziehungen zu Autoritätspersonen wie Lehrern und Lehrerinnen, Vorgesetzten oder Arbeitgebern, Kapitänen in Sportmannschaften et cetera. Dagegen werden Kinder im Kindergarten oder in der Schule, Jugendliche am Arbeitsplatz oder im Urlaub eher nach dem Vorbild von Geschwistern behandelt. Kinder mit älteren Geschwistern reagieren anders als solche, die zu Hause nur jüngere Geschwister hatten, Kinder mit Geschwistern vom anderen Geschlecht verschieden von Kindern mit nur gleichgeschlechtlichen Geschwistern, und Einzelkinder halten sich mangels Geschwistererfahrung lieber an die Lehrerin oder den [>209] Lehrer. Für Jugendliche gilt ähnliches. Frühe Freundschaften werden am häufigsten nach dem Muster von Geschwisterbeziehungen - gegebenenfalls nach Quasigeschwistern in Kinderheimen oder bei Pflegeeltern und Tagesmüttern - zu gestalten versucht, spätere Freundschaften nach dem Muster von vorangegangenen Freundschaften, neue Liebschaften nach dem Muster vorangegangener Liebschaften, und bei den ersten Liebschaften stehen die eigene Mutter- oder Vaterbeziehung oder, häufiger als ursprünglich angenommen, eine eigene Bruder- oder Schwesterbeziehung Pate.

Jede Person, mit der man eine neue Beziehung eingeht, verändert allerdings diese Anfangserwartungen. Man lernt allmählich immer besser, worin sich die neue Person von bereits vertrauten Personen unterscheidet, in welcher Weise man sich anders auf sie einstellen muß, und der neuen Person geht es ihrerseits mit uns ganz ähnlich. Nicht nur will man selbst etwas vom anderen erhalten, sondern auch der andere möchte etwas von uns, und zunehmend können es beide zu bekommen lernen, sofern die Beziehung andauert. Neue Beziehungen werden zunehmend eigenständig.

Die Beziehung von Klienten zu ihren Psychotherapeuten ist im Vergleich dazu ein Sonderfall. Sie unterscheidet sich von den Beziehungen zu anderen Menschen im Alltag insofern, als der Therapeut für sich persönlich nichts vom Klienten will: Er/sie verhält sich „abstinent". Weder erzählt er dem Klienten etwas über sich selbst, Angehörige und Freunde, eigene Wünsche oder Hoffnungen, auch eigene Meinungen behält er in der Regel bei sich. Gute Psychotherapeuten belehren und erziehen ihre Klienten nicht, helfen ihnen weder konkret noch materiell, äußern keine persönlichen Bitten, geben keine Aufträge oder Befehle. Sie sagen den Klienten nicht einmal, wie sie die psychotherapeutische Beziehung haben möchten. Diese darf sich vielmehr der Klient gestalten, wie er sie braucht. Psychotherapeuten bleiben als Persönlichkeiten anonym, im Hintergrund des psychotherapeutischen Geschehens. Nur als Psychotherapeuten, durch ihre psychotherapeutischen Interventionen, werden sie explizit und deutlich. Das bleibt den Klienten nicht verborgen, und sie kön- [>210] nen sich damit im Verlauf der Behandlung immer besser identifizieren. Davon nehmen sie nach Beendigung der Psychotherapie sogar eine Erfahrung mit nach Hause. Im Bedarfsfalle können sie dann mit ihren eigenen Problemen und Konflikten so umgehen, wie der Therapeut damit umgegangen ist.

Jedenfalls bekommen die Klienten von ihren Psychotherapeuten keine persönlichen Rückmeldungen, wie sie sie von den Personen erhalten, mit denen sie in ihrer Alltagswirklichkeit zu tun haben. Dadurch kann den Klienten das, was sie von ihren Mitmenschen möchten und was sie auch in der Beziehung zum Therapeuten/zur Therapeutin zum Ausdruck bringen, besonders deutlich werden.

Die Therapeuten beachten in den Abhandlungen der Themen, die ihre Klienten vorbringen, und in deren emotionalem Verhalten genau die Rollen, welche Klienten dabei unwillkürlich und oft unbewußt ihnen gegenüber einnehmen.

Wie erlebt der Klient den Therapeuten, fragt sich dieser im Stillen. Wie einen strengen Vater, eine gütige oder eine unduldsame Mutter, einen Bruder, eine Kameradin, einen Helfer in der Not, einen mächtigen oder übermächtigen Freund, eine schmeichelnde Großmutter? Darüber denken die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen während oder nach der Sitzung nach, und wie das in den Behandlungsverlauf und zu den Themen aus der Alltagswirklichkeit des Klienten paßt und wie es zu deuten wäre.

Nach Sigmund und Anna Freud würde man sagen, Psychotherapeuten beobachten immer auch das Übertragungsverhalten ihrer Klienten in der Behandlungssituation. Nicht nur das. Psychotherapeuten achten auch auf ihre eigenen unwillkürlichen Reaktionen auf dieses Übertragungsverhalten ihrer Klienten oder, nach Freud-Vater und Freud-Tochter, auf ihr eigenes Gegenübertragungsverhalten. Ihre Gegenübertragungsbereitschaften haben ja die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen im Laufe ihrer Ausbildung zu erkennen und unter Kontrolle zu halten gelernt. Sie sollen auch hier und jetzt noch unter Kontrolle bleiben, selbst wenn sie nur mehr selten auftreten. Anderenfalls könnte es zu Mißverständnissen gegenüber dem Klienten und zu Behandlungsfehlern kommen. [>211]

All das vollzieht sich im verborgenen und wird meistens nicht angesprochen. Nur wenn das Übertragungsverhalten des Klienten den Behandlungsverlauf zu hemmen beginnt (der Klient wird beispielsweise immer wortkarger oder redet zwar viel, aber Belangloses) oder wenn der Klient immer überschwenglicher die psychotherapeutische in eine persönliche Beziehung umzugestalten versucht, kommt das Übertragungsverhalten des Klienten zur Sprache.

Wann immer dagegen ein Klient spontan ein akutes Interesse an der Person des Psychotherapeuten nimmt - etwa wenn er oder sie zum Psychotherapeuten sagt: „Heute sind Sie aber gar nicht gut aufgelegt!" oder wenn er/sie den Therapeuten plötzlich fragt: „Haben Sie eigentlich Kinder?" -, kann der Psychotherapeut nicht umhin, darauf einzugehen. Dies geschieht häufig mit der Frage: „Wie kommen Sie darauf?" Erst wenn der Psychotherapeut davon überzeugt ist, daß er dem Klienten keinen realen Anlaß zu dessen Äußerung gegeben hat (etwa weil er tatsächlich Ärger hatte, vielleicht mit dem zuvor behandelten Patienten, mit dem eigenen Ehepartner oder mit dem Finanzamt), fragt er den Klienten weiter: „Wer war denn sonst noch bei Ihnen gar nicht gut aufgelegt?"

Mit einem solchen Umlenkungsversuch von der Person des Psychotherapeuten auf die eigene Alltagswirklichkeit des Klienten würde der Therapeut auch der Frage nach eigenen Kindern begegnen können. Der Psychotherapeut könnte etwa zurückfragen: „Was stellen Sie sich vor?“, vielleicht noch: „Warum wollen Sie das wissen?“, ehe er dem Klienten eine Auskunft darüber gibt. Als Faustregel gilt dabei, daß der Psychotherapeut nur über jene eigenen persönlichen und Lebensdaten Auskunft gibt, die der Klient auch aus anderen Quellen leicht erfahren könnte oder vielleicht ohnedies schon weiß.

Nicht selten jedoch kommt der Therapeut um solche Auskunftserteilungen über die eigene Person herum, oder der Klient hebt sich solche Fragen bis ans Ende der psychotherapeutischen Behandlung auf. So wollen es wohl die Psychotherapeuten, denken sich die Klienten, und sie haben recht. Behandlungsverläufe sollen innerhalb eines gewissen Rahmens bleiben, dieser Mei- [>212] nung sind selbst die tolerantesten und freiheitlichsten Psychotherapeuten, auch wenn sie das nicht an die große Glocke hängen. Sie sind jedoch bereit, Zugeständnisse an die Präferenzen und Wünsche ihrer Klienten zu machen, die sie nach ihrer Behandlungserfahrung vor ihrem eigenen Gewissen, vor ihren Fachkollegen und letztendlich vor ihrem Klienten vertreten können. Dieser Rahmen ist bei den hier dargestellten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen mit der weitest mögliche, der Spielraum, den sie ihren Klienten gewähren, groß.

Im Gesamtgebiet der professionellen Psychotherapie schränken sich manche ihrer Vertreter und Vertreterinnen in ihren psychotherapeutischen Interventionen - also an den Nahtstellen des psychotherapeutischen Geschehens - ein. Sie stellen beispielsweise keine Fragen und konzentrieren sich auf die Gefühle und das subjektive Empfinden ihrer Klienten. Andere wiederum beschränken sich auf das Beziehungserlebnis zwischen Patient und Psychotherapeut. Wieder andere widmen ihre Aufmerksamkeit primär den objektiven Gegebenheiten und dem tatsächlichen Verhalten ihrer Klienten; auf Phantasien oder Träume einzugehen, sehen sie als Zeitverschwendung. Noch andere halten Träume und ihre Deutung für wesentlicher als die Wirklichkeit des Alltags, mitunter sogar als die Wirklichkeit der psychotherapeutischen Situation. Manche verlegen sich vor allem auf die Vergangenheitsbewältigung, andere auf Bewältigung der Gegenwart und nur der unmittelbarsten Zukunft. Letztere wollen von der Vergangenheit ihrer Klienten überhaupt nichts wissen. Vielleicht möchten sie nicht unnötig ihr Gedächtnis damit belasten. Wie aber können sie dann prüfen, ob das tatsächlich nötig ist oder nicht?

Manche der Psychotherapeuten aus aller Welt können vor lauter psychotherapeutischer Abstinenz gar nicht mehr therapeutisch nützlich intervenieren. Andere fuhrwerken nach Belieben im psychotherapeutischen Geschehen herum. Sie nehmen für sich in Anspruch, was sonst dem Patienten eingeräumt wird, nämlich Gedanken-, Gefühls- und Handlungsfreiheit. Sie wollen, daß der Patient sie versteht, nicht sie den Patienten oder die Patientin. Sie lachen über psychotherapeutische Abstinenz und [>213] lassen sich in geschäftliche, politische und freundschaftliche Beziehungen, manchmal sogar in Liebesbeziehungen mit ihren Klienten ein. Sie sind in der letzten Zeit seltener geworden. Manche nehmen es mit der Vertraulichkeit der Mitteilungen ihrer Klienten nicht sehr ernst und mißachten das Schweigegebot, das selbst vor Gericht gilt, sofern sie nicht vom Klienten davon entbunden werden. Manche wissen gar nicht einmal genau, wie weit diese Verpflichtung reicht. Wenn etwa in Familien- und Gruppentherapien verschiedene Teilnehmer gleichzeitig auch in Einzelsitzungen zum Therapeuten kommen, darf beispielsweise der Therapeut der Gruppe oder Familie nichts von dem preisgeben, was er in der Einzelsitzung erfahren hat. Vorsichtshalber lassen sich manche Psychotherapeuten auf solche Gleichzeitigkeiten gar nicht ein, andere jedoch haben keine Bedenken.

Jene Formen und Schulen der Psychotherapie, aus denen unsere hier dargestellten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen kommen, bedienen sich aller sprachlichen Möglichkeiten der psychotherapeutischen Intervention. Sie ermuntern zum Reden, sie erkunden, stellen Fragen, kommen auf Besprochenes zurück, kommentieren und deuten. (Deutungen sind Kommentare, die sich auf längere Gesprächsstrecken, eine Mehrzahl von Ereignissen zu einem Thema, auf Themenähnlichkeiten, größere Zeitspannen im Leben der Klienten oder wiederkehrende Motive und Tendenzen beziehen.) Sie gehen auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunftshoffnungen ihrer Klienten in ihren Lebenssituationen ein, auf deren subjektive und objektive Gegebenheiten und Aspekte, und sie behalten stets ein Auge auf der psychotherapeutischen Beziehung selbst, auch wenn diese selten oder gar nicht angesprochen wird. Sie halten sowohl die Wirklichkeit als auch die Gedanken- und Phantasiewelt, die konkreten Handlungen und Beziehungen im Alltag ebenso wie die Tagträume und Träume ihrer Klienten und Patienten für zulässige und bedeutsame Bereiche der psychotherapeutischen Arbeit, wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht. Sie nehmen ihre Abstinenz im psychotherapeutischen Geschehen ernst, beachten die Vertraulichkeitspflicht in allen Aspekten von Alltag und Psychotherapie, in der Kinder-, Familien- und Gruppenthe- [>214] rapie auch im Hinblick auf direkt oder indirekt beteiligte Personen (Kindeseltern, Angehörige, Verwandte, Gruppentherapieteilnehmer, wenn sie einander außerhalb der Gruppe begegnen).

Vor allem aber denken und fühlen sie sich sorgfältig in ihre Klienten und Klientinnen, in deren Lebenssituationen und Bezugspersonen ein, in das, was die Klienten erlebt und erlitten haben, was sie möchten, mit wem und warum, was sie betrauern, fürchten und hassen und wie man diese resignativen, aversiven und destruktiven Affekte, diese Widersacher der Lebensfreude, mildern, ihre ursprünglichen Anlässe aufhellen und neutralisieren könnte. Sie behalten die bedeutsamen Personen im Leben ihrer Klienten und deren wichtige Lebensstationen im Gedächtnis. Sie führen meist Notizen über ihre Arbeit, manche, sofern die Klienten einverstanden sind, während der Behandlungssitzungen, andere erst nachher (davon müssen Klienten nicht unbedingt in Kenntnis gesetzt werden). Für eventuelle Tonband- oder Videobandaufnahmen von therapeutischen Sitzungen bedarf es allerdings der ausdrücklichen Zustimmung der Klienten.

Welche sind nun die Formen oder Schulen der Psychotherapie, denen die hier dargestellten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen angehören? Es sind die tiefenpsychologischen Schulen der Psychotherapie, insbesondere die psychoanalytisch oder beziehungsanalytisch orientierten, die auf S. Freud (1900, 1904, 1916/17,1923), A. Adler (1912, 1920), C. G. Jung (1912, 1916), H. Schultz-Hencke (1940,1951) und H. S. Sullivan (1947,1951) zurückgehen beziehungsweise jeweils auf deren Psychoanalyse, Individualpsychologie, Analytische Psychologie, Psychoanalytische Therapie und Beziehungsanalyse. Auch von der personzentrierten Gesprächspsychotherapie (C. G. Rogers 1942, 1951), der Kommunikationstherapie (G. Bateson et al. 1956, P. Watzlawick et al. 1967), der Existenzanalyse (L. Binswanger 1941, V. Frankl 1949, R. May 1953, D. Wyss 1961), der Transaktionsanalyse (E. Berne 1964) und von der kognitiven Verhaltenstherapie (M. Mahoney 1974, D. Meichenbaum 1977), ferner von der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen (Anna Freud 1927, Melanie Klein 1932, E. H. Erikson 1950, J. Bowlby 1953, Annemarie Dührssen 1954, 1960), der Gruppentherapie (S. H. [>215] Foulkes und E. J. Anthony 1957, W. R. Bion 1961, M. Balint 1957, B. Yalom 1970) und der Familientherapie (N. W. Ackerman 1966, M. Bowen 1978, H. E. Richter 1970) sind gewisse Einflüsse auf die Behandlungsweise unserer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu erkennen.

Die hier zuerst genannten Schulen der Psychotherapie - und damit auch unsere hier dargestellten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen - zählen zur sogenannten klassischen Psychotherapie. Die später genannten stehen der klassischen Psychotherapie zumindest nahe. Sie alle nehmen in der Praxis psychotherapeutischer Behandlung gegenüber ihren Patienten eine ähnliche Haltung ein wie in der Philosophie schon vor 2400 Jahren Sokrates gegenüber seinen Schülern, der keineswegs seine eigene Philosophie lehrte. Er ließ sich vielmehr von seinen Schülern deren Philosophie erzählen und half ihnen, diese auf innere Widersprüche zu prüfen und zu korrigieren.

Klassische Psychotherapie im besten Fall beläßt ihren Klienten und Patienten deren Spontaneität und Äußerungsfreiheit. Sie übt keinen Druck aus, macht keine Vorgaben, lehrt keine Routinen und Exerzitien, keine Theorie, keine Fachsprache, macht keine Einschränkungen im Gespräch, spart nichts aus. Ihre Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen treten nicht auf, als ob sie alles wüßten. Sie lernen erst von ihren Klienten, worum es diesen geht, was sie wollen und was sie können, und sie helfen ihnen mit deren eigenen Mitteln, glücklicher, zufriedener und realistischer zu werden, als sie bisher waren.

Ich nenne im folgenden einige jener Psychotherapieformen oder -schulen, die nicht zur klassischen Psychotherapie zählen, was ihre Wirksamkeit nicht ausschließt, ja, vielleicht kann manchen Patienten gerade von diesen Schulen geholfen werden. Mehr oder anderes als das, was sie zu bieten haben, wollen diese Patienten oft gar nicht. Ob sie allerdings nicht doch mehr oder anderes wollen, als sie dort bekommen, würden diese Patienten mit größerer Sicherheit wissen, wenn sie zumindest am Anfang klassisch psychotherapeutisch behandelt worden wären.

Ein paar Sitzungen klassischer Psychotherapie im Vorspann zur angebotenen Behandlung könnten auch diese Schulen bei- [> 216] steuern. Dazu müßten ihre Patienten keineswegs an klassische Psychotherapeuten verwiesen werden. Das geht zur Not auch in eigener Regie. Manche Vertreter dieser Schulen tun es sogar. (Die Verhaltenstherapie hat es mit ihrer „kognitiven Wende" sogar pauschal getan.) Für jene ihrer Vertreter aber, die das nicht tun (oder sich nicht zutrauen), ist das vorliegende Buch vielleicht eine nützliche Lektüre. Klassische Psychotherapie ist ja keine Zauberei, keine ungewöhnliche Kunst, keine pedantisch zu erlernende Technik, sondern im Grunde eine natürliche Sache. Sie kommt sogar im Alltag vor (W. Toman 1991), aber sie erfordert Sorgfalt und Anteilnahme. Ohne Geduld und eine spontane, offene, taktvolle Neugier am Mitmenschen geht es nicht. Für sich selbst darf man dabei nichts vom Mitmenschen wollen. Und Zeit dafür muß man haben.

Nun aber kurz zu jenen Schulen, welche die psychotherapeutischen Gesprächsmöglichkeiten durch bestimmte Vorgaben, Ausklammerungen und Einschränkungen verringern oder zusätzliche, alternative, nonverbale Übungen und Tätigkeiten anbieten.

Im Psychodrama (J. L. Moreno 1946, Grete A. Leutz 1974) spielen die Klienten mit anderen Personen zusammen Theater. Man darf zwar seine Probleme einbringen, aber andere Personen wirken unter Anleitung des Psychotherapeuten an ihrer Lösung mit und befolgen Regieanweisungen.

Die Gestalttherapie (P. S. Perls et al. 1951, 1973, H. G. Petzold 1973) beschäftigt ihre Klienten mit Eindrucksbeschreibungen, Imaginations- und Darstellungsübungen, oft unter Zuhilfenahme von bestimmten Gegenständen, anderen Personen und räumlichen Arrangements, sowie mit Rollenspielen. Drastische Ausdrucksweisen, Brüskierungen und Konfrontationen üben gehört dazu.

Die Verhaltenstherapie vor ihrer „kognitiven Wende" (siehe oben, S. 214) bekam ihren Namen von Eysenck und Wolpe (J. Wolpe 1958, H. J. Eysenck 1960), obwohl ihre Ansätze weiter zurückreichen. Die Verhaltenstherapie ist bekannt dafür, daß sie spezifische Verhaltensstörungen zu beseitigen versucht, ohne dazu die Persönlichkeit des Klienten und seine/ihre Lebensge- [>217] schichte näher kennen zu müssen. Sie hat Erfolge damit, zum Teil auch in Fällen, in denen andere Formen der Psychotherapie nicht genug erbracht haben oder gar nicht indiziert waren. Sie werden von anderen psychotherapeutischen Schulen als Erfolge am Krankheitssymptom, aber nicht an der Krankheit selbst deklariert. Wenn sich allerdings an der Krankheit nichts ändern läßt, kann auch die Beseitigung von Krankheitssymptomen Linderung bringen.

Die Primärtherapie läßt ihre Patienten in schallgedämpften Räumen ihr Unglück in die Welt hinausschreien (A. Janov 1970). Die kathartischen Wirkungen solcher Übungen und ihre Bedeutung für die Patienten werden in Gesprächen aufgearbeitet und für eigene Zwecke genutzt.

Eine Art Gegenstück dazu ist die viel ältere und ruhigere Hypnosetherapie (L. R. Wolberg 1948, M. H. Erickson 1967), in der Klienten unter dem Zuspruch des Therapeuten oder von selbst in mehr oder weniger tiefe Trancezustände geraten und nach den Vorgaben des Therapeuten freudige oder traumatische Erinnerungen, Personen, Ereignisse, besondere Situationen und eigene Zustände anschaulich und oft mit starken Gefühlen erleben. Verbindungen zum Wachzustand des Klienten werden anschließend besprochen. Suggestionen des Therapeuten während der Trance des Klienten können auch im Wachzustand weiterwirken.

Entspannungstherapien wie das Autogene Training (I. H. Schultz 1932) und Körper- und Bewegungstherapien, zu denen Atemübungen, körperliche Empfindungsübungen, sportliche und gymnastische Übungen zählen (H. G. Petzold 1974), finden bevorzugt in Gruppen statt. Über die Erlebnisse dabei kann unter den Gruppenmitgliedern und mit den Therapeuten gesprochen werden. Dabei können auch innere Konflikte und solche mit anderen Teilnehmern aufkommen. Auch Gruppenspiele mit einfachen gymnastischen Objekten und Untergruppierungen von Teilnehmern sind möglich.

Bioenergetik ist eine besondere Variante der Leib- oder Körpertherapie. Sie geht auf W. Reich (1933) zurück (A. Lowen 1972). In ihr werden Körperhaltungen der Klienten angespro- [>218] chen, verschiedene Körperpositionen erprobt und auf ihre subjektive psychologische Bedeutung für die Klienten untersucht.

Zu psychotherapeutischen Zwecken können Klienten unter Anleitung von Psychotherapeuten oder einschlägig geschulten Fachlehrern sich in künstlerischer Gestaltung (Malen, Modellieren, Blumen arrangieren), musikalisch (Singen, in einem kleinen Orchester spielen), mit praktischen Arbeiten (Basteln, Zimmern, Gärtnerei, Kochen) oder etwa in gemeinsamen Lesegruppen betätigen, die ihre Lektüre auch miteinander diskutieren. Da man derlei selbstverständlich auch ohne Psychotherapeuten und Fachlehrer mit persönlichem Gewinn tun kann, erübrigen sich weitere Hinweise.

Daß die bloße Teilnahme am Kulturleben bereits erholende und mitunter heilende Wirkungen [> Katharsis] haben kann, ist bekannt. Die öffentlichen Medien tragen ihren Teil dazu bei, obschon nicht immer auf dem Niveau, das sich viele Menschen wünschen würden. Ihr Beitrag ist außerdem ein einseitiger. Die Zuschauer, Zuhörer und Leser kommen kaum zu Wort. Sie sind nicht direkt einbezogen und können meistens keine unmittelbaren Fragen stellen. Die Menschen könnten aber im Alltag mehr miteinander sprechen und persönliche Kontakte suchen, in kleinen Gruppen, auf eigene Initiative. Das würde ihnen helfen, Fragen und Antworten zu formulieren und ihrerseits Antworten auf eigene Fragen zu erhalten."

Glossar, Anmerkungen und Fußnoten

___

*Entnommen: Mit freundlicher Erlaubnis der Erbinnen Walter Tomans. Uns schien ein Text besonders interessant, der Tomans Ideen zur therapeutischen Grundhaltung allgemeinverständlich ausführt und zu den wichtigsten Psychotherapieschulen seiner Zeit in Beziehung setzt: Klassische Psychotherapie, Psychodrama, Gestalttherapie, Verhaltenstherapie, Primärtherapie, Hypnosetherapie, Entspannungstherapien, Autogenes Training, Bewegungstherapien, Bioenergetik und Leib- oder Körpertherapie, Gestaltung (nicht Gestalt!), Teilnahme am Kulturleben [> Katharsis]

___

Kommunikationsdaten: Nachdem Walter Toman am Sonntag, den 28.9.2003 verstarb, haben wir die Kommunikationsdaten herausgenommen.

Nachfolger von Prof. Toman am Institut für Psychologie I ist Prof. Dr. Friedrich Lösel (Lehrstuhl 1)

Querverweise

Standort: In Memoriam Walter Toman 28.9.10

*

Überblick Walter Toman im Internet * Berufsbiographie und Literaturliste *

Zitierung

IP-GIPT (DAS). Walter Toman in Memoriam 28.9.10. Erläuterndes Nachwort aus "Notrufe". Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/toman/im100928.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

Ende In Memoriam 28.9.10_ Überblick_ Rel.Aktuelles_Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service-iec-verlag_Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

korrigiert: 27.9.10

Änderungen - wird unregelmäßig überarbeitet, in der Regel erscheint zum Todestag ein "In memoriam". Kleine Änderungen werden nicht extra dokumentiert.

14.09.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.