(ISSN 1430-6972)

IP-GIPT DAS=06.10.2003 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung 13.01.14

Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen

Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & .Copyright

Anfang_ Strafe_ Überblick_ Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges _ Titelblatt_ Konzeption_ Archiv_ Region_ Service_iec-verlag__

__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

Willkommen in unserer forensisch-psychologischen Abteilung, Bereich Strafe, hier zum Thema:

Allgemeine und integrative Psychologie der Strafe

Wozu taugen Strafen, was setzt ihre Wirksamkeit voraus,

wie funktionieren sie?

von Rudolf Sponsel, Erlangen

_

- I. Teil: Grundlagen

- Definition Strafe

- Psychologische Bedingungen wirkungsvoller Strafe

- Strafmotive - Ziele von Strafen

- Exkurs I: Die Selbstbestrafung

- Exkurs II: Regeln zur Beachtung in der Verhaltenstherapie

- II. Abschreckung

- III. Was bedeutet eine Gefängnisstrafe psychologisch ?

- IV. Welche Strafen sind wirkungsvoll und nebenwirkungsarm ?

| Strafen (S) heißen absichtlich herbeigeführte

Ereignisse, die zu unangenehmen inneren Zuständen (-Z) führen,

die Betroffene im allgemeinen vermeiden möchten. [s.a. Rückert]

Ob eine Maßnahme also eine Strafe im psychologischen Sinne ist, hängt ganz davon ab, ob die Maßnahme zu unangenehmen inneren Zuständen führt, die der so Bestrafte nicht vermeiden kann. Darauf hat Lewin [1890-1947] schon hingewiesen. |

Zu den lernpsychologischen Interpretationen von Strafen

Man "sieht" dieser Definition sofort an, daß es eine enge psychologische Verwandtschaft zwischen beliebigen Ereignissen, die mit unangenehmen inneren Zuständen verknüpft ("attribuiert") werden und dem Erlebnis "Strafe" (S) gibt. Von daher ist es naheliegend, daß unangenehme innere Zustände allgemein als Strafe aufgefaßt und gedeutet werden können.

Ist eine Handlung (H) oder Unterlassung (U) zugleich mit einer Strafbefürchtung (Sb) verbunden, ergibt sich ein Konflikt: man möchte H bzw. U, aber nicht S. Häufig läßt sich aber gar nicht abschätzen, ob und wie sehr Z- (unangenehme innere Zustände) zu befürchten sind.

Damit eine Strafandrohung tatsächlich wirkt, muß sie einerseits vergegenwärtigt und vor-gefühlt werden können. Betroffene müssen sich emotional vorstellen können, was geschehen kann, wenn sie dieses tun oder jenes lassen. Strafandrohungen können also vermutlich nur dann psychologisch wirken, wenn es so etwas wie ein emotionales Strafwirkungsgedächtnis (ESWG) gibt, das im konkreten Fall auch in Aktion tritt. Das ist keineswegs selbstverständlich. Denn die meisten Psychen der Menschen streben danach, unangenehme innere Zustände zu vermeiden. Hierfür haben sie eine ganze Reihe von Mechanismen, Methoden und Techniken entwickelt, besonders die sog. Neutralisations- oder Abwehrmechanismen, die das ESWG (emotionale Strafwirkungsgedächtnis) schwächen oder ausschalten und damit weniger bis unwirksam machen können. Andererseits muß die Strafandrohung auch für realistisch eingeschätzt, sozusagen ernst genommen werden können, sonst nutzt auch das bestentwickelte ESWG (emotionale Strafwirkungsgedächtnis) nichts, weil eine echte Bedrohung fehlt.

Damit Strafe also eine sozialpsychologische und soziologische Kontrollfunktion ausüben kann müssen folgende - vermutlich nur notwendige oder günstige - psychologischen Bedingungen erfüllt sein:

[Anmerkung zum Begriff sinnvoller Strafe] |

Ob Strafen in der gewünschten Weise funktionieren, muß im Einzelfall empirisch untersucht werden. Vielfach scheinen sie nicht in der gewünschten Art zu funktionieren, also nicht die pädagogische Wirkung zu haben, die man sich von ihnen verspricht. Vernünftig und wirkungsvoll strafen im Sinne der jeweiligen pädagogischen Ziele erscheint daher eine hohe praktische Kunst, die für den jeweiligen Einzelfall gelernt und wirkungserprobt ("evaluiert") sein will.

Strafmotive - Ziele

von Strafen

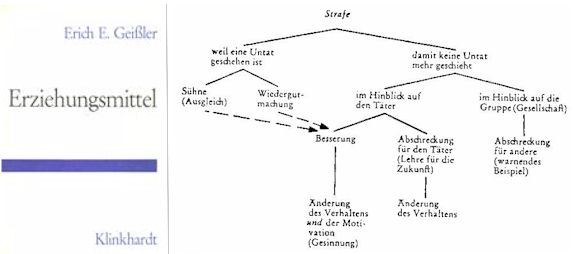

Warum strafen Menschen, Institutionen und Gesellschaften? Geißler

kommt in seinem Werk "Erziehungsmittel" im Kapitel Die

Strafe zu folgenden Motiven und Gründen (Straf-Funktionen):

Die Funktionen bei Geißler lassen sich in die zwei Hauptfunktionen,

Rechts- und Erziehungsfunktion, zusammenfassen. Der Vollständigkeit

halber müssen wir aber leider auch die pathologischen Funktionen erfassen,

dies führt zu folgenden Hauptmotivationsklassen:

|

Exkurs I: Die Selbstbestrafung

Gibt es das: Selbstbestrafung? Und wie läßt sich solch eine

doch eher seltsam anmutende Erscheinung verstehen? Widerspräche ein

solches Phänomen nicht obiger, grundlegender Definition?

Kann es also überhaupt eine Selbstbestrafung per definitionem

geben oder ist das nicht ein Widerspruch in sich wie etwa ein eckiger

Kreis? Nach obiger Definition gehört zur Bestrafung die Absicht.

Unbewußte Selbstbestrafungen sind daher per definitionem nicht möglich.

Hier müßte ein anderes Wort verwendet werden, z.B. Selbstschädigung.

Andererseits kennen wir aus der Psychopathologie das selbstverletzende

oder autoaggressive Verhalten, das meist mit vollem Bewußtsein und

Absicht geschieht. Menschen schlagen mit dem Kopf gegen die Zellwand, quälen,

ja verstümmeln sich sogar. All diese auf den ersten Blick seltsamen

und unverständlich anmutenden Phänomene sind gut geeignet, unser

Verständnis von der Komplexität und Kompliziert der Strafe, ihrer

Bedingungen und Wirkungen zu verbessern und zu vertiefen.

In Guss

(1979, S. 107-110) gibt es einen kleines Abschnitt zur Selbstbestrafung,

in dem er Mowrer (1947) das Privileg zuerkennt, als erster das Phänomen

der Selbstbestrafung (vicious-circle-behavior, self-punishment) wissenschaftlich

behandelt zu haben. Die Interpretationen erscheinen mir aber wenig einleuchtend.

Richtig ist, daß in den Ratten- Experimenten von Mowrer lerntheoretisch

betrachtet ein Unvermögen im Unterscheidungslernen (Diskrimination)

vorlag. Die starre Konditionierung durch den elektrischen Stromschlag,

den die Ratten erhielten, auf das Rennen an das andere Ende des Käfigs,

können sie in unterschiedlichen Folgeversuchen nicht mehr unterscheiden

lernen und behalten den einmal konditionierten Fluchtweg bei. Das kann

mehrere Gründe haben, z.B.: die Bestrafung war zu prägend intensiv,

der zeitliche Abstand oder die Neulernphase zu kurz. Dies ist nach Mowrer

eine Teufelkreis oder Unentrinnbarkeitssituation. Und dies erinnert allerdings

sehr an die Gefängnissituation, die für nicht wenige InsassInnen

auch Teufelkreischarakter hat und meist auch eine Unentrinnbarkeitssituation

ist. Wenn in solchen Situationen Unterscheidungslernen (Diskriminationslernen)

besonders erschwert ist, muß auch Resozialisierungslernen und der

spezifische Wirkungssinn der Strafe schwer zu lernen sein, d.h. das Lernen

irrationalen und selbstschädigenden Verhaltens wird in der Gefängnissituation

u.U. besonders gefördert und das, worauf es gerade ankommt, nicht

oder zu wenig. Guss (1979, S. 108) bezeichnet sich selbst bestrafende Menschen

als desintegriert und seelisch krank.

Als radikalste Form der 'Selbstbestrafung' kann

- zumindest teilweise - der Selbstmord - im Gegensatz zum Freitod

- angesehen werden. Symbolisch metaphorisch können auch seelisch-geistig

bedingte oder mitbedingte Erkankungen unter der Arbeitshypothese Selbstbestrafung

betrachtet werden.

Exkurs II: REGELN

ZUR BEACHTUNG IN DER VERHALTENSTHERAPIE

Nach Becker,

Wesley, C. (dt. 1974) S.169:

|

Unter welchen Bedingungen können Strafen eine abschreckende Wirkung entfalten? Was bedeutet psychologisch abschrecken? Nun, Handlungsbedürfnisse, von denen abgeschreckt werden soll, müssen mit abschreckenden affektiven Vorstellungen (aaV) verbunden sein, die mehr oder minder aktuell oder schon gewohnheitsmäßig Blockierungen oder Hemmungen hevorrufen. Zwischen Strafbefürchtung und Handlungssystem müssen also blockierende oder hemmendeVerbindungen (Assoziation, Konditionierung) bestehen. Das könnten z.B. Gedanken sein wie z.B.: das geht schief; das kann ich nicht gut genug; das ist viel zu gefährlich; das ist viel zu unsicher; das ist zu riskant; es lohnt sich nicht; wie stehe ich da, wenn ich erwischt werde u.ä. Noch wirksamer wären entsprechende blockierende oder hemmenden Gefühle wie z.B.: Hemmung, Angst, Unsicherheit, Versagenserwartung, Zweifel, Entwertungsgefühl, vorweggenommene Enttäuschung u.ä.. Die Vorstellung der Handlungsbedürfnisse, die abgeschreckt werden sollen, ruft negative Gedanken und negative Gefühle oder Stimmungen hervor. Eine solche Wirkung kann, wie oben ausgeführt, nur dann eintreten, wenn zwischen dem negativen Erleben und den abzuschreckenden Handlungsbedürfnissen ein Zusammenhang hergestellt werden kann. Dieser Zusammenhang bewirkt, daß die Handlungsbedürfnisse unterdrückt werden, um dieser mit ihnen verbundenen geistigen und gefühlsmäßigen Mißbefindlichkeit(serwartung) zu entgehen Geschieht dies oft und nachhaltig, wird ein bestimmtes Lassen unerwünschter Handlungen als Gewohnheit entwickelt. Man lernt lassen oder bestimmte Handlungen nicht auszuführen eben durch so und so oft lassen und nicht ausführen.

Obwohl man annehmen sollte, daß die Strafjustiz etwas vom Strafen verstehen sollte, ist es geradezu erschütternd, zu erkennen, wie wenig JuristInnen von dem verstehen, was sie anderen Menschen verordnen. Man muß feststellen, daß die Strafjustiz vom Strafen und seiner vielfältigen Funktion und Problematik nicht nur keine wirkliche Ahnung hat, sondern sich dafür auch meist gar nicht interessiert - außer, daß man wohl überwiegend erkennt, daß Straf- und Resozialisierungsfunktion sich widersprechen (siehe unten).

Das Wort Gefängnisstrafe (Singular) suggeriert,

als ob das Einsitzen in einem Gefängnis eine Strafe

sei. Doch dem ist nicht so. Im Gefängnis einsitzen ist eine andere

Lebensform, und zwar eine, die den den gesamten Alltag und die gesamte

Einsitzzeit umfasst. Das Gefängnisleben bestimmt daher den ganzen

Menschen in seiner Vielfalt, Erlebensfähigkeit und Erfahrung. Gefängnis,

das ist eine eigene, umfassende Welt, der der Gefangene ausgesetzt ist:

eine sehr komplexe und komplizierte Erfahrung. Während eines Gefängnisaufenthaltes

geschieht sehr viel, wenn auch sozialpsychologisch meist eher wenig Vernünftiges

oder Erwünschtes, so daß nicht wenige das Gefängnis nicht

sozialer und tugendhafter verlassen, sondern eher gegenteilig, nur besser

versteckt und verpackt und nicht selten auch ausgeprägter und tiefer

kriminell. Die Möglichkeiten sind im Gefängnis sehr groß,

Ungerechtigkeit, Niedertracht und Entwertungen sehr umfangreich und nachhaltig

zu erleben, aber auch kriminelles Verhalten zusätzlich zu lernen oder

zu festigen. Haß, Wut und destruktive Bedürfnisse können

vielfältig und nachhaltig auf- und ausgebaut werden. Doch im Gefängnis

werden auch positive Gefühle, Stimmungen und Befriedigungen erlebt,

die mit dem Leben, Überleben und Alltag im Gefängnis notwendigerweise

einhergehen. Die Erfahrungen und Erlebnisse sind also sehr vielfältig

und widersprüchlich. Jemand kann sich sehr schnell anpassen oder das

Gefängnis sogar als sorgenfreies "Überwintern" ansehen während

andere es mit schwerer Entwertung, Demütigung, Verzweiflung oder Scham

erleben. So gesehen sind Strafen, wenn sie nicht auf den individuellen

Einzelfall "maßgeregelt" werden auch nicht gerecht.

| Die entscheidende psychologische Erfahrung wird im Gefängnis nicht gezielt vermittelt: die tiefe innere Verbindung zwischen Fehlverhalten und Straferleben herzustellen und zu festigen. |

Das Strafjustizsystem ist wahrscheinlich sozialpsychologisch und gesamtgesellschaftlich betrachtet in vielerlei Hinsicht wenig sinnvoll. Weder straft noch bessert ("resozialisiert") es sozialpsychologisch hinreichend wirkungsvoll. Und es kostet die SteuerzahlerInnen eine Menge Geld, wenngleich ein sozialpsychologisch wirkungsvolles Strafsystem auch seinen Preis hätte, aber auf lange Sicht ökonomisch deutlich vorteilhafter sein könnte. Verwahrlosung und Kriminalität sind gesamtgesellschaftlich betrachtet sehr kostenintensiv. Ökonomisch gesehen sind stabile soziale Rahmenbedingungen mit den entsprechenden Bezugsperspersonen, eine moralstiftende Erziehung und als gerecht empfundene Lebens- und Selbstverwirklichungschancen die kostengünstigsten Faktoren für das Sozialverhalten einer Gesellschaft.

Rückert (1974, S. 28-29) hat die negativen Folgen und Wirkungen von Haftstrafen zusammengestellt:

- Entstehung von Minderwertigkeitsgefühlen durch Verhaftung, Aburteilung und Gefängnisaufenthalt

- Reizbarkeit und große Konfliktbereitschaft durch ständige Begegnung mit den gleichen Menschen

- Unterdrückung von Individuationstendenzen (RS: persönlicher Lebensstil)

- Schlechte Auswirkungen des Gefangenenkollektivs auf Arbeit, Unterricht und Therapie

- Abbau der vorhandenen Persönlichkeitswerte

- Abbau von Schuldgefühl und - bewußtsein, der Reue und Scham

- Radikalisierung und Haß gegen die Rechtsordnung, Reizbarkeit. Erbitterung, Trotz, Mut- und Energielosigkeit, Zorn, Demütigung, Depression, Menschenscheu.

- Kriminalisierung der Anstalt.

- Herabsetzung der Lebenstüchtigkeit und sozialen Anpassungsfähigkeit.

- Parasitismus und Immobilität.

- Einengung des Sprachschatzes als Folge der mangelnden Berührung mit Menschen.

- Auftreten von Kontaktschwierigkeiten.

- Gemütsverarmung.

- Verlust der Selbständigkeit.

- Verhärtung und Hoffnungslosigkeit bei längerem Aufenthalt.

- Erwerb von negativer Einstellung (durch stereotype Redewendungen bei Gesuchsablehnungen)

- Zerstörung von sozialen Bindungen.

- Aufzwingen pathologischer Sozialformen als Lernmodelle.

- Ansteckung durch schwer Asoziale oder Antisoziale.

- Unterwerfung, Scheinapassung, Heuchelei, krasser Egoismus, Opportunismus, Kapo-Gesinnung.

- Unterdrückung normalen Auslebens von Aggression und Sexualität.

- Verlust der Orientierungsfähigkeit.

- Tagträumereien, Phantastereien.

- Reizmangel.

- Körperliche Schäden.

IV. Welche Strafen sind wirkungsvoll und nebenwirkungsarm ?

"Wenn behauptet wird, daß eine Substanz keine Nebenwirkungen zeigt, so besteht der dringende Verdacht, daß sie auch keine Hauptwirkung hat." (G. Kuchinsky; aus S. 46)

Der Satz von Kuchinsky für die Wirkungen von Medikamenten gilt

für fast alles: was wirkt, hat auch Nebenwirkungen - und in der Pädagogik

ist besonders das Gesetz der ungewollten oder paradoxen

Nebenwirkungen (Spranger

1961) gefürchtet. Das gilt sicher auch für die Nebenwirkungen

von Strafen, die man nie aus den Augen verlieren sollte. Am besten wäre

es natürlich, wenn die Gesellschaft ohne Strafen auskäme. Nachdem

dies derzeit unrealistisch ist und tatsächlich auf vielfältige

Weise

gestraft wird, stellt sich die Frage: welche Strafen sind wirkungsvoll

mit den am geringsten zu erwartenden unerwünschten Nebenwirkungen?

| Diejenigen Strafen sind wirkungsvoll, die ihr Ziel erreichen, ihre Funktionen erfüllen. |

Ob eine Strafe also wirkungsvoll ist, läßt sich nicht absolut

oder theoretisch bestimmen, sondern ist in der Regel vom individuellen

Einzelfall und dessen Situation abhängig. Dies steht im Widerspruch

zum sog. Regelvollzug, der wenig Spielraum für einen individuell wirkungsvollen

Straf- und Resozialisierungsplan läßt.

Diese Überlegungen führen zum allgemeinen pädagogischen

ParadigmaAPP:

|

Pädagogische Maßnahme/

Wirkung |

M1, M2, ... Mi ... Mn angewandt |

M1, M2, ... Mi ... Mn nicht angewandt |

| Bezweckte Wirkung W |

|

|

| Unerwünschte Nebenwirkungen NW |

|

|

Und hieraus ergibt sich problemlos eine angemessene Definition der besten Strafe:

Mini-Max-Prinzip

der besten Strafe

| Beste Strafen maximieren die gewünschten Wirkungen und minimieren die unerwünschten Nebenwirkungen. |

- Becker, Wesley, C. (dt. 1974, engl. 1971). Spielregeln für Eltern und Erzieher. Lehrprogramm zur Führung von Kindern auf verhaltenspsychologischer Grundlage. München: Pfeiffer.

- Bracken, Gelmut von (1926). Die Prügelstrafe in der Erziehung. Soziologische, psychologische und pädagogische Untersuchungen. Dresden: Verlag am andern Ufer.

- Calliess, Rolf-Peter (1974). Theorie der Strafe im demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Ein Beitrag zur strafrechtsdogmatischen Grundlagendiskussion. Frankfurt: Fischer.

- Danner, Manfred (1972). Tatvergeltung oder Tätererziehung. Ein psychologischer Beitrag. Nachtrag zu Gibt es einen freien Willen? Hamburg: Kriminalistik.

- Dostojewski, Fjodor (1994) Verbrechen und Strafe [Neuübersetzung von Schuld und Sühne] Frankfurt: Fischer.

- Dülmen, Richard van (1995). Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit. München: C.H. Beck.

- Foucault, Michel () Überwachen und strafen. Frankfurt: Suhrkamp.

- Evans, Richard J. (dt. 1997, engl. 1976) Szenen aus der deutschen Unterwelt. Verbrechen und Strafe, 1800-1914.Reinbek: Rowohlt.

- Frankl, Liselotte (1935). Lohn und Strafe. Ihre Anwendung in der Familienerziehung. Jena: Gustav Fischer.

- Geißler, Erich E. (1982). Erziehungsmittel. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Grote-Kux, (2013) Europäische Wege zur Integration Haftentlassener. In: Cornel, Halbhuber-Gassner, Wichmann (2013, Hrsg.) Strafvollzug, Straffälligenhilfe und der demografische Wandel. Lambertus.

- Guss, Kurt (1979). Lohn und Strafe. Ansätze und Ergebnisse psychologischer Forschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Hood, Roger & Sparks, Richard (1970). Kriminalität. Verbrechen, Rechtssprechung, Strafvollzug. München: Kindler. Darin besonders: Die Bewertung der Wirksamkeit von Strafen und Behandlungen. S. 175-200. Wechselwirkung zwischen Behandlungstyp und Delinquententyp. S, 201-219. Die Auswirkungen der Gefängnishaft. S. 220-239.

- Lewin, Kurt (1931). Die psychologische Situation bei Lohn und Strafe. Leipzig: Hirzel. Nachdruck 1964: Darmsatadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

- Preusker, Susanne (2011) Lasst sie niemals frei. Focus 20, 2011

- Rückert, Bernd (1974). Strafe und Strafvollzug. In: Erziehung im Strafvollzug. Ein pädagogisches Organisationskonzept. Dissertation FAU Erlangen. S. 14-30.

- Müller J. L. , Nedopil N., Saimeh N., Habermeyer E., Falkai P. (2012, Hrsg.): Sicherungsverwahrung – wissenschaftliche Basis und Positionsbestimmung. Was folgt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2011? Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche.

- Skirl, Michael () Wegsperren!?: Ein Gefängnisdirektor über Sinn und Unsinn der Sicherungsverwahrung.

- Sponsel, Rudolf (2015) Psychologie der Strafe. TOA-Magazin. Fachzeitschrift zum Täter-Opfer-Ausfleich, 2, 2015,12-14.

- Spranger, Eduard von (1962). Das Gesetz der ungewollten Nebenwirkungen in der Erziehung. Heidelberg: Quelle & Meyer.

Links (Auswahl)

- Manfred Spitzer (2008) Strafandrohung (Video aus der Serie Gehirn und Geist, Bayern alpha, Folge 78): "Mit Strafandrohung funktioniert unsere Gesellschaft ganz gut. Wir befolgen Regeln, um Bestrafung zu vermeiden. Was passiert dabei im Gehirn?"

- Knast.net.

Rückert (1974, S. 15): "Die Strafe besteht im Zufügen eines Übels, beziehungsweise im Entzug einer Annehmlichkeit."

___

Lewin [1890-1947] (1931, S.2): "Lohn und Strafe sind daher hier nicht als soziologische oder juristische Kategorie, sondern als psychologische Kategorie zu verstehen, so daß ein und dieselbe Handlung je nach der Gesamtsituation des Kindes in einem Fall eine Strafe, im andern ein Lohn sein kann." Lewin beschreibt damit zugleich die Doppelnatur aller psychologischen Heilmittel.

___

unangenehme innere Zustände allgemein als Strafe. Hier werden auch magische Grenzgebiete und psychopathologische Erscheinungen berührt, z.B. Schicksalsschläge als Strafe oder der Schuldwahn.

___

realistische Strafandrohung: Lewin (1931, S.58): "Wie wesentlich der Realitätsgrad der Strafe ist, zeigt sich vor allem darin, daß Kinder, die schon eine Strafe durchgemacht haben, sich bei Wiederholung der Strafandrohung meist wesentlich anders verhalten als Neulinge. Die Ursache dafür, daß 'gebrannt Kind das Feuer scheut', dass jemand der hart gestraft ist, weniger Rückgrat gegenüber einer neuen Strafandrohung zu zeigen pflegt, ist also nicht nur in einer 'assoziativen Koppelung' grösserer Unlust zu suchen." ... sondern eben in der Realerfahrung (RS)

___

Anmerkung: Der These Rückerts (1974, S. 15) kann ich nicht folgen: "Sinnvolles Strafen setzt das Akzeptieren der strafenden Autorität voraus, was im Grunde eine Rechtsbejahung darstellt. (Personaler Charakter)."

___

paradoxe Wirkung: Guss (1979, S. 110) berichtet: "Einem Lehrer wird es zu bunt, daß ihn der Schüler Hans immer noch duzt. Um ihm dies abzugewöhnen, gibt er ihm als Strafe auf, bis zum nächsten Tag 10 mal den Satz zu schreiben: 'Ich darf meinen Lehrer nicht duzen!' Am nächsten Tag liefert Hänschen seine Strafarbeit ab. Er hat den Satz sogar zwanzigmal geschrieben. Auf die Frage des Lehrers, warum er sich denn doppelt so viel Arbeit gemacht habe, antwortet Hänschen treuherzig: 'Ich wollte dir einen Gefallen tun.'

Der Leser lacht und sein Lachen ist lehrreich. Belohnungen und Bestrafungen haben nicht immer die erwarteten Folgen, bewirken oft das Gegenteil, sind widersinnig oder 'paradox'. ... Daß Strafen nicht immer das Bestrafte 'löschen' und Belohnungen Belohnte nicht immer festigen, bezeugen jedermanns Alltagserfahrungen."

___

eine Strafe: Hier liegt ein noch komplexerer und komplizierter Sachverhalt vor als beim Begriff der Aussage. "Eine" Aussage besteht gewöhnlich aus bis zu mehreren hundert Elementaraussagen, die teilweise falsch, unvollständig, verfälscht, verzerrt und widersprüchlich sind. Und auch hier ist die Sprache trügerisch. Im Gefängnissein ist nicht "eine" Strafe, es ist eine sehr komplexe, sehr komplizierte, sehr vielfältige und ganze Lebensform, in der gewöhnlich auch das eigentliche Ziel der Strafe überhaupt nicht methodisch differenziert angewandt, geschweige denn wirkungsgeprüft (evaluiert) wird.

___

Strafe als Erziehungsmittel (Literaturhinweis nach Geißler). Aus dem Inhaltsverzeichnis:

5. Die Strafe

5.1 Grundlegung 146

5.1.1 Straftheorien und pädagogische Praxis 146

5.1.2 Straftheorien und ihre pädagogische Relevanz 148

5.1.2.1 Strafe als moralischer Begriff 149

5.1.2.2 Strafe als gewohnheitsbildendes Lenkungsmittel 150

5.1.2.3 Zur Unterscheidung von tat- und täterbezogenen Strafen 151

5.1.3 Das Strafleid 153

5.1.3.1 Nebenwirkungen des Strafleides 153

5.1.3.2 Strafleid, Furcht und Angst 155

5.1.4 Verschiebungen in der Bewertung verschiedener Erziehungsmittel 157

5.1.5 Die kulturgeschichtliche Komponente des Strafproblems: Konformität und Mündigkeit 157

5.1.6 Zur Unterscheidung einer Disziplinar- und Erziehungsstrafe 160

5.2 Die Disziplinsrstrafe 161

5.2.1 Die pädagogische Funktion der Disziplinarstrafe 161

5.2.2 Die Ambivalenz der Disziplin 163

5.2.3 Regeln der Handhabung 164

5.2.4 Analyse verschiedener Strafarten 167

5.2.5 Von der Grenze der Disziplin 171

5.3 Die Erziehungsstrafe 171

5.3.1 Allgemeine Voraussetzungen für eine Erziehungsstrafe 171

5.3.2 Voraussetzungen für eine Erziehungsstrafe beim Erziehenden 172

5.3.2.1 Erziehungsstrafen sind Ermessensstrafen 172

5.3.2.2 Erziehungsstrafen setzen einen personalen Bezug zwischen dem Erziehenden und dem Heranwachsenden voraus 173

5.3.3 Voraussetzungen einer Erziehungsstrafe beim Kind. 174

5.3.4 Verbleibende Möglichkeiten einer Erziehungsstrafe 176

5.3.4.1 Analyse des anthropologischen Problemfeldes 176

5.3.4.2 Formen

___

Unerwünschte Nebenwirkungen sind etwa: Proband wird verstockter, krimineller, lebensuntüchtiger, anpassungsunwilliger, anpassungsunfähiger, schwer "angeknackst", gebrochen; verliert Lebensmut, alle Hoffnung oder Zuversicht, sieht sich und seine Zukunft chancenlos.

___

Erziehungsfunktion. Frankl (1935, S. 41) sieht die Strafe als Mittel, eine Verhaltensänderung zu bewirken.

___

Zu den lernpsychologischen Interpretationen der Strafe

Buchhinweis zur Sozialpsychologie der Haft.

Gewissenstypologie und Straftaeterbehandlung. Sozial- und Psychotherapie von normativ Devianten oder / und "Kriminellen".

Überblick: Forensische Diagnostik, Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie in der GIPT

Sponsel, Rudolf (DAS). Allgemeine und integrative Psychologie der Strafe. Wozu taugen Strafen, was setzt ihre Wirksamkeit voraus, wie funktionieren sie? Erlangen IP-GIPT: https://www.sgipt.org/forpsy/strafe/psystraf0.htm

Copyright & Nutzungsrechte

Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.

__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen

kontrolliert tt.mm.jj

Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen

23.09.2016 Lit-Nachträge.

21.03.2015 Linkfehler geprüft und korrigiert.

24.10.2003 Fußnote; Fehlerkorrektur.

08.10.2003 Komplette Überarbeitung und zahlreiche Ergänzungen.